温江城区内波光粼粼的江安河穿城而过

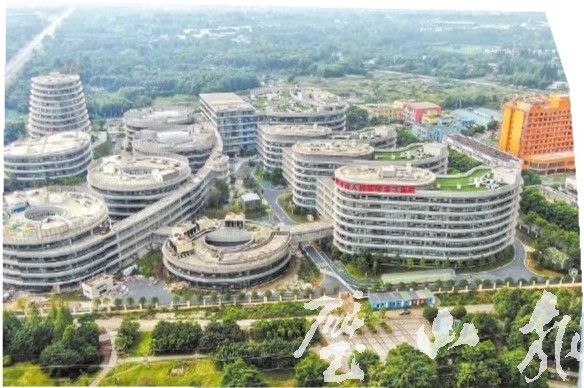

鸟瞰成都医学城

绿意盎然的康养小镇——温江区万春镇

三医创新中心内的科研人员正在实验室里研发新产品

老人在泰康之家——蜀园里安享晚年

在成渝两城之间,有这样两座“气质”相仿的城市。

东有温江,岷江入城形成了她“温润如玉、江园融城”的城市基因。

西有璧山,碧水青山成就了她“儒雅大气、田园都市”的城市性格。

成都向东、重庆向西,成渝地区双城经济圈建设的重大战略提出要使成渝地区成为具有全国影响力的“两中心两地”,而“两地”中就包括高品质生活宜居地的建设,这其间发展大健康产业无疑就是成就高品质生活宜居地的一个重要载体。

进可享都市繁华,退可享田园静谧。作为一座全域深耕大健康产业的城市,温江以打造“三医两养一高地”为产业发展目标定位,坚持优化空间结构、重塑经济地理,初步形成了成都医学城、成都健康服务业集聚区、成都农高园三区联动发展格局,让已成气候的大健康产业正如穿境而过的岷江水一般温暖着每一个温江人的心。

而当前的璧山,在打造康养旅居目的地方面,可谓方兴未艾,如何建设大健康产业生态区、构建多层次的养老体系,温江区的先进经验和做法给我们提供了借鉴。近日,区融媒体中心记者走进温江区,探寻其全域深耕大健康产业的发展逻辑。

定向 勾勒产业发展新路径

每一座城市,都有自己的一架天平,在自身资源禀赋与外部产业发展机遇之间寻找着平衡点。沿光华大道一路向西,就到了一座绿意盎然的公园城市——温江区。在天朗气清的日子里开窗远眺,越过葱郁的林木与高耸的楼宇,能看到巍峨的西岭雪山。“窗含西岭千秋雪”,千年绝句里的“绝景”,又穿越时光隧道浮现于斯。

过去的几十年间,温江的城镇化进程一直保持着较快的速度。1983年,撤销地区并入成都,创立于1992年的成都海峡两岸科技产业开发园,让温江实现了由农业经济时代向工业经济时代的转变;2005年光华大道的通车和“花博会”的举办,让温江一跃成为当时成都城镇化进程最快的近郊区县;如今,温江已经成为成都的中心城区之一,在城市定位上也实现了从传统近郊区向现代化中心城区的转型升级。

伴随着城镇化进程的加快,制约温江发展的难题也显露出来,那就是产业基础偏弱。

在相当长的一段时间内,这片仅有277平方公里的区域里,曾坐落着以食品饮料、印务包装、生物制药和电子信息等为代表的多个门类产业。产业门类虽多,但并不够聚焦,很难形成规模优势和集群优势。

“温江需要的是集中力量,发展前景广阔、科技含量高、资源消耗少、环境污染少的朝阳产业。”温江区政府负责人表示。

2015年,温江聘请了麦肯锡对产业进行了整体规划。通过调研发现,医学、医药、医疗“三医融合”的路径正符合温江的需求。在此基础上,温江提出了“三医两养一高地”的产业发展定位,具体而言,就是依托成都医学城、成都健康服务业集聚区、成都都市现代农业高新技术产业园三大主体功能区,大力发展生物医药、高端康养等新兴产业和未来产业,全力打造西部领先、全国一流、世界知名的健康产业高地。

2018年,在麦肯锡规划的基础上,温江又请来了国际知名智库波士顿咨询公司(BCG)协助编制了《成都健康产业功能区规划》,将温江“三医融合”理念再次升级,围绕生物技术、医疗人工智能、价值医疗、全程健康、医药工业4.0全球健康产业五大发展趋势,确立了生物药、高端药械等8个产业门类17个重点细分领域,打造“三医+”产业体系。

产业思路变,载体也随之而变。从原来的“八大功能片区”到“六大产业园区”,再到“三大战区”,最终确定为成都健康产业功能区核心区;从成都医学城、现代服务业园区、生态旅游区三个园区的“各自为战”到如今以全域深耕大健康产业为“终极目标”,园区不断整合,功能定位也紧紧围绕“大健康”来设计。

在成都医学城(科技园)管委会办公室党群工作科科长庞启献看来,生态本底好、高校云集、生物医药产业有基础以及完善的公共服务配套设施,是温江发展大健康产业最大的资源禀赋。

“原本我们以为,产业门类多,这个不行还有别的,现在我们发现,大健康产业舞台之广阔,就算把整个温江都纳进去也难以装满。” 庞启献感慨。

“我们感受到,以‘健康’为主要内容的第三次消费升级浪潮已经到来。未来三到五年,是生物医药产业定格局的窗口期,稍慢一步就会一误再误,领先一步就可步步领先。” 庞启献展望道。

聚人 增添城市发展新活力

聚人,是兴业的基础。当全国经济进入高质量发展阶段,创新驱动型人才被提至前所未有的高度。无论是对于企业或是城市,如何引人聚才都成为一项事关成败的重要课题。

康城生物科技有限公司董事长兼总经理钟治晖教授,正是温江区引进的人才之一。据钟治晖回忆,自己在美国罗切斯特大学博士毕业后,于2011年就回到家乡并择业温江,从事神经退行性、血管性疾病分子机制以及药物开发研究。见证温江生物医药产业长达9年的发展历程,自己所在的研发团队已从最初的十几个人,扩大到如今的数百人规模,这是他9年来最为直观的一个感受。

在钟治晖看来,影响人才择业的因素,一是行业,二是平台。而从行业来看,温江区多年来一直将健康产业作为支柱性产业大力发展,并且已形成相对完善的产业生态圈;从平台来看,享誉国内外的成都医学城内名企林立、人才服务配套齐全,不失为高端专业人才的“理想选择”。

“要想补足产业链上的关键环节,吸引人才是第一位的。”温江区委组织部人才科工作人员蔡娴贤说。医学研究,人才是最核心的资产。它讲究的不单纯是人海战术,更多走的是精兵战略。尤其是对于药物研发来说,基本上每个技术平台都是围绕着一个领军人才打造的。

然而,想要吸引更多的创新驱动型人才,并非易事。“缺人,不仅东南沿海缺人,我们内陆地区也缺少医学类的高端人才。” 蔡娴贤直言,真正能够带领团队做研究的领军人物,必须要拥有十年以上的海外药企工作经历,只有这样才能真正让药物研发对接国际标准。而这些领军人物的年薪,都高达百万以上。

问题是,能够给高薪的地方很多,能够给大平台、广阔发展空间的地方也不少。这些领军人才,凭什么让人家安心到这里来安居、立业?

为此,温江不仅出台了《成都医学城高层次人才创新创业支持政策》,并着手解决教育资源配套的问题,在成都健康服务业集聚区,规划了52所小学和83所幼儿园。“近年来,成都实验外国语学校、王府外国语学校已实现招生,成都七中嘉祥外国语学校、绵阳东辰国际学校等在温江快速建设,高端人才来到温江,子女的教育问题不用担心了。” 蔡娴贤介绍说。

此外,用真金白银的财政扶持也是温江区吸引人才、服务人才的一个硬招。在研发平台建设上,给予最高1000万元资助;在创业项目资助上,给予最高8000万元的综合支持;在创业载体补贴上,给予最高400万元购房补贴、200万元/年租房补贴、100万元装修补贴……这一条条政策参照国际一流标准,对高层次人才提供了一揽子项目资助、住房安居、医疗保健等全环节人性化的服务配套。

“最优质的资源给予最优秀的企业,最崇高的礼遇给予最优秀的人才。”这句话正成为温江引人聚才的真实写照。

成城 构筑区域发展新格局

每一座伟大的城市,都是一部独特的城市传奇,而这部传奇的脚本就是城市规划。一座聚集着全球高端医学人才、在全球健康产业中具有知名度的城市,当然需要一套以“国际化”思维打造的规划方案。

过去,许多城市在推进城市和区域发展中,所遵循的逻辑是“产城人”,把产业放在了第一位;现如今,这种发展思路正越来越向“人城产”的逻辑转变,把人放在了第一位。这一点上,温江也不例外。

“我们现在也体会到,不管是如何规划,终究还是要围绕人来做。人聚集了,就不用担心这个地方没有产业。”温江区规划与自然资源局国土空间规划和市政管理科科长刘志鹏说。

为了从全球视野、从科学专业角度进行产业布局。温江在规划上也进行了仔细的研究,下了不少功夫,其中一项,就是聘请波士顿咨询公司(BCG)编制《成都健康产业功能区战略规划》。

记者翻开这本沉甸甸的规划书,12个“产业社区”映入眼帘。在国内,“产业社区”这个概念也许还能算上一种新的社会经济形态。而从国外来看,已经成为一种都市化生活方式与产业发展相结合的国际潮流和大趋势。目前,已经在许多发达国家有了典型案例。

例如,Novena健康城是新加坡六大健康城之一,位于新加坡中部、Novena地铁站旁。健康城是以依托陈笃生医院的医养集群为核心,围绕Novena地铁站,包括以医养产业为主的商务办公空间,以健康主题商业、酒店和公寓支撑的综合社区。

在刘志鹏看来,一个“社”字,反映了产业社区所服务的对象是人,而非纯产业。这是一个社会综合治理的概念,既包括产业要素,又包括公共服务。“围绕着一个主题,让共同爱好兴趣的人聚在这里,然后通过产业社区这样一种发展模式和空间布局,在一定的区域实现集成发展。”

除了产业社区,新规划的产业片区也更加关注“人”的问题。以价值医疗及人工智能实践产业片区为例,未来这里将聚集大量医疗人员、病人、研发人员以及国际教师、学员等不同的人群。为了满足他们的需求,新规划在外部开敞空间中专门为不同的人群进行了个性化的设计。

对于很多熟悉温江的人来讲,这里最吸引人的还是其生态环境和山水格局。如今,从绿意盎然的“金温江”远眺西岭雪山,或许会有越来越多的人感受到这座公园城市在发展思路上的变化,并接纳这座公园城市的新名片——健康之城。

兴产 成就区域发展新引擎

产业结构的优化调整,是劳动力、资金和技术等生产要素联合作用的过程。

这段时间,成都百裕制药股份有限公司研发的银杏内酯注射液风生水起,接到的订单应接不暇。据该公司医学城工厂总经理高志文介绍,银杏内酯注射液是百裕制药研发的全球唯一的一个具有自主知识产权的银杏类药剂,可用于中风病中经络(轻中度脑梗塞)恢复期瘀血阻络、半身不遂、口舌歪斜等疾病治疗,现已为国内多家大中型三甲医院供药。

高志文介绍,公司的研发水平能够得到迅速的提升,得益于同在成都医学城的另一家企业——四川康城生物科技有限公司。康城生物是一家通过动物实验来评价药物有效性的公司,自从其加入医学城后,也让区域内的药企得到了前所未有的方便。

“过去,本地药企要找动物实验机构,只有到外地去找。如今,不用跑远路了,在成都医学城的康城生物就能进行动物实验这一环节,这为我们节约了很大一笔研发成本。” 高志文说。

从研发到实验,任何一款药物在上市前都会经历诸多环节。在成都医学城,随着整个产业链条逐渐完整,使得技术孵化和产品上市的效率日益提升。正如成都药康生物科技有限公司相关负责人所说,“选择落户成都医学城,是看重这里三医企业的集群成链,相互促进,融合发展,我们在这个产业集群的环境下也能得到很好的发展。”

一个龙头企业,就可以将分散在城市间的上下游企业“串”在一起。关键环节上龙头企业对于产业链的重要性,由此可见一斑。事实上,不仅是温江,纵观当今世界各地的健康产业集聚区的成功实践中,都十分重视医教研用一体化发展和产业链的整体布局。

在温江与成都绕城高速的接应地带,泰康之家·蜀园以高品质养老定位,提供特色医养空间等特点吸引了一批养老养生人群。“一个社区,一家医院”的医养结合模式在此得到体现,也为注重养老养生的人群提供了完善的服务。除了泰康之家·蜀园,在温江以绿色、田园、生态为标签的休憩地还有很多:寿安镇岷江村乌龙岛的淼兮帐篷度假酒店、和盛镇友庆花卉园林基地的柏萃度假酒店……这些都是休闲度假游网络爆款。

“绿色,是温江康养旅游产业发展中的关键词。目前,温江已构建起“南城北林”空间格局,为康养旅游发展提供环境支撑。” 刘志鹏介绍说,在建设成都健康服务业集聚区方面,温江将加快发展医疗健康大数据、健康体检、疾病预防、医疗美容等健康管理产业,科技金融、检验检测、知识产权交易等生产性服务业,打造“健康服务+”产业核心区,建设国际健康服务业创新创业示范基地;此外还将依托成都农高园,积极发展生物农业、田园文创、生态观光、农事体验等都市现代农业,延伸发展康养产业,打造“都市农业+”产业核心区,建设都市现代农业创新示范基地。

刘志鹏认为,“三医两养一高地”这个概念,同样体现着构建产业生态圈的思维:“‘三医’与‘两养’之间,医疗是连接的桥梁;医疗满足养老、养生的需求,而医疗来自于医学,需要用医药。”

目前,作为中间“三医”与“两养”之间的桥梁,医疗服务机构正在温江集聚。华西医院温江院区等24家高端医疗服务机构已经建成,前海人寿妇儿医疗综合体等13个项目也引进到了这里。通过这种“三医”和“两养”联动的模式,温江把整个产业集群串在了一起。企业也就可以通过联动关系找到未来项目或者产品研发的思路和方法,形成产业的良性循环。

如今,温江区内已经入驻了“三医”类企业421家,聚集了药明康德、科伦、海思科、百裕、博奥生物等龙头企业;汇集了20余所高等科研院校,建成华西医院温江院区、八一康复医院等11家高端医疗机构,国家级、省部级重点实验室及研发机构已经建成了172个。2019年,成都医学城规上工业增加值增长8.5%,生物医药主营业务收入增长23%,规上工业达221家,大健康产业已然成为温江区经济发展的新引擎。

记者手记

蓄势腾飞 政府作为尤为重要

没有梧桐树,何来金凤凰?

在温江区大健康产业发展过程中,我们看到了政府在其中将“服务者”和“推动者”的功能发挥得淋漓尽致,这就激发了市场主体的主动性,形成了有内生创新能力的产业生态体系,进而实现了区内企业和人才提档升级的良性循环。

由“以产聚人”到“以人定产”,温江一次又一次地刀刃向内、锐意改革,不断创新政府服务理念与实践,力求为产业崛起和人才发展创造最优的环境。定向、聚人、成城、兴产,这每一个阶段的升华,我们都可以看到,政府角色正从“规则制定者”变身为“创新服务者”,产业模式正由外延式增长向内涵式发展转变,宜居宜业的城市功能也在“国际生态宜居典范城市”等诸多美誉中愈加凸显。

“成都金温江,健康花园城。”从中看来,这不仅仅是温江城市发展的一个口号,更是这座城市于细节之中带给人的真实感受。

从敲定产业到人才聚集,再从城市革新到产业崛起,这便是“专医之城”温江的聚“势”智慧。

( 记者 熊浩 文/图)